J’ai visité l’exposition Doisneau. C’est Camille qui m’en a parlé, en me demandant (il me sait photographe) si je connaissais. J’ai répondu que vaguement, d’une part parce que c’était vrai, de l’autre parce que je n’ai pas d’appétence particulière pour la « photographie humaniste ». C’est d’ailleurs en écrivant ce billet que je découvre le terme.

La street photographie, la pose

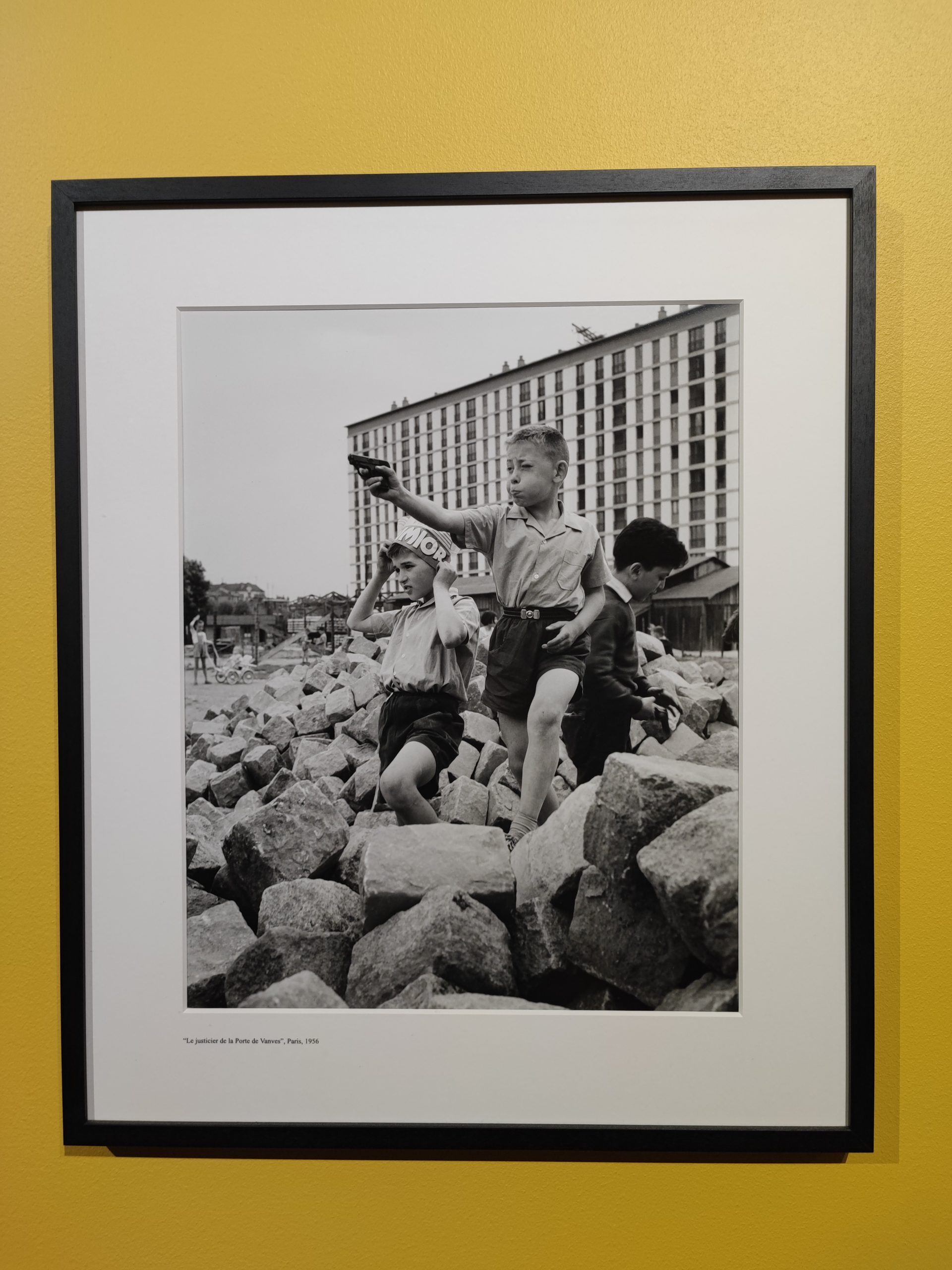

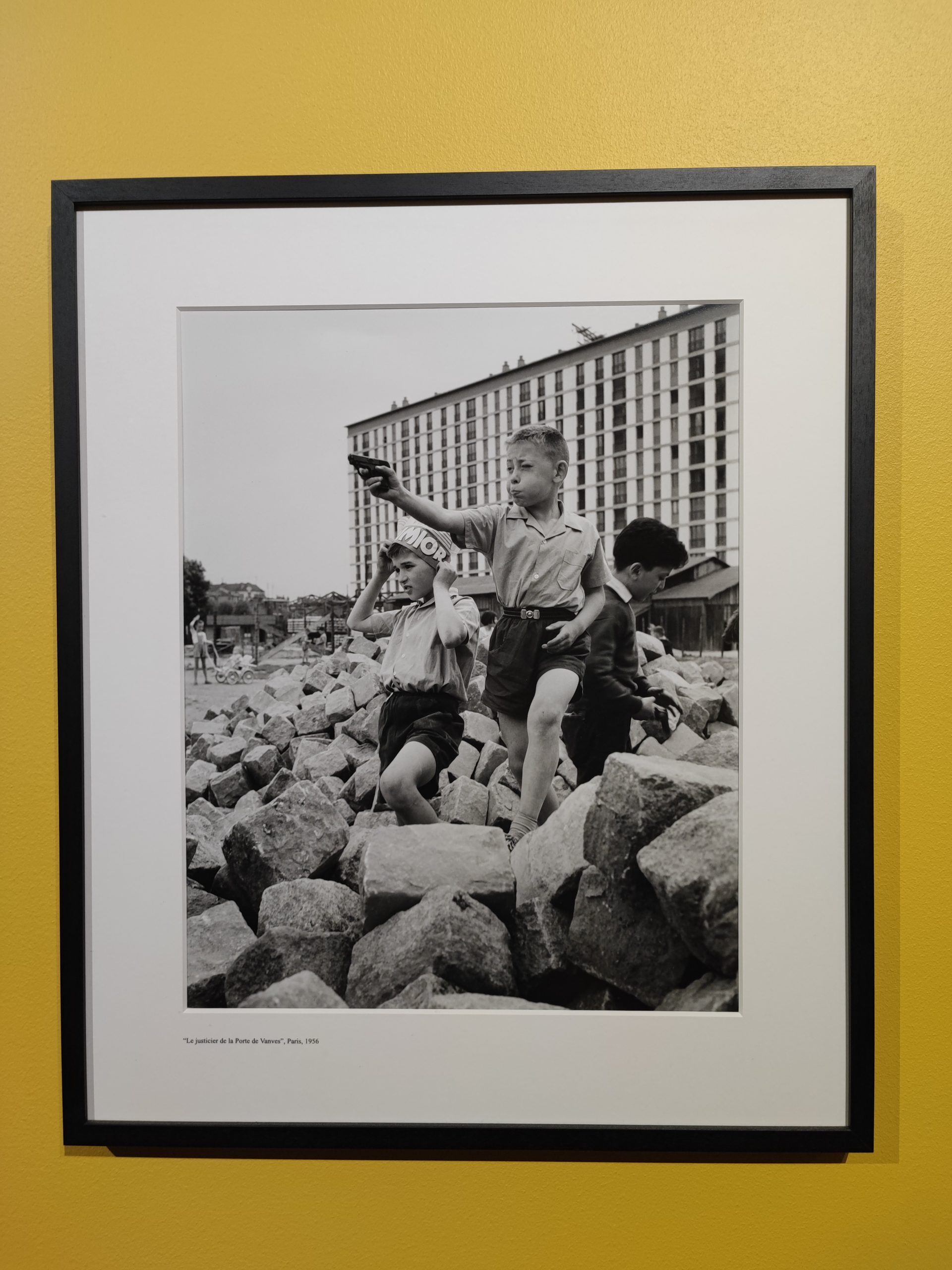

Camille m’en parle ; et me parle de son père. Il m’a ainsi raconté comment son père l’avait connu – bien que brièvement. Une histoire racontée à la Camille qui finalement n’appartient qu’à lui. Mais c’est surtout le scandale de la pose, qui m’a suivi pendant les premières salles de l’exposition : elles sont toutes centrées autour des scènes qui me sont apparu très familières. La disposition n’était pas particulièrement recherchée dans les premières salles, dans des espaces plutôt petits. Il y a une grande variété de supports différents, ce qui doit (j’imagine) signifier qu’il n’y a pas eu de tirages supplémentaires pour l’exposition ; ça m’a provoqué une réaction mitigée : savoir que les tirages vivent une belle vie est réjouissant, mais cela interroge sur le prix, 14€50. La variété de cartels (parfois sur le passepartout, parfois sur le mur) fini d’achever une certaine irrégularité qui n’est pas particulièrement sauvée par les cloisons peintes en couleurs pétantes. C’est par des scènes d’enfants qui jouent que l’on est accueilli, et la première pensée qu’il m’est venu est surtout l’indifférence que la pose ou non provoque : c’est aussi le jeu de la photo, l’instant comporte toujours un degré de préparation. Au-delà de ça, les forts contrastes et les mouvements sont tellement forts, doublé d’impressions (peut-être sur bâche) – parfois assez généreuses – font que les erreurs (plutôt devrait-on dire économies) de mise en scène sont assez vite mises de côté. C’est plutôt l’exiguïté, doublé d’une forte affluence au moment de ma visite, qui desservent la scénographie. L’intimisme se poursuivra dans tout le musée. D’un autre côté, il faut souligner le plaisir que l’on éprouve en parcourant des espaces étroits remplis de photos, mais là encore, pourquoi 400 ?

Une carrière … et un local

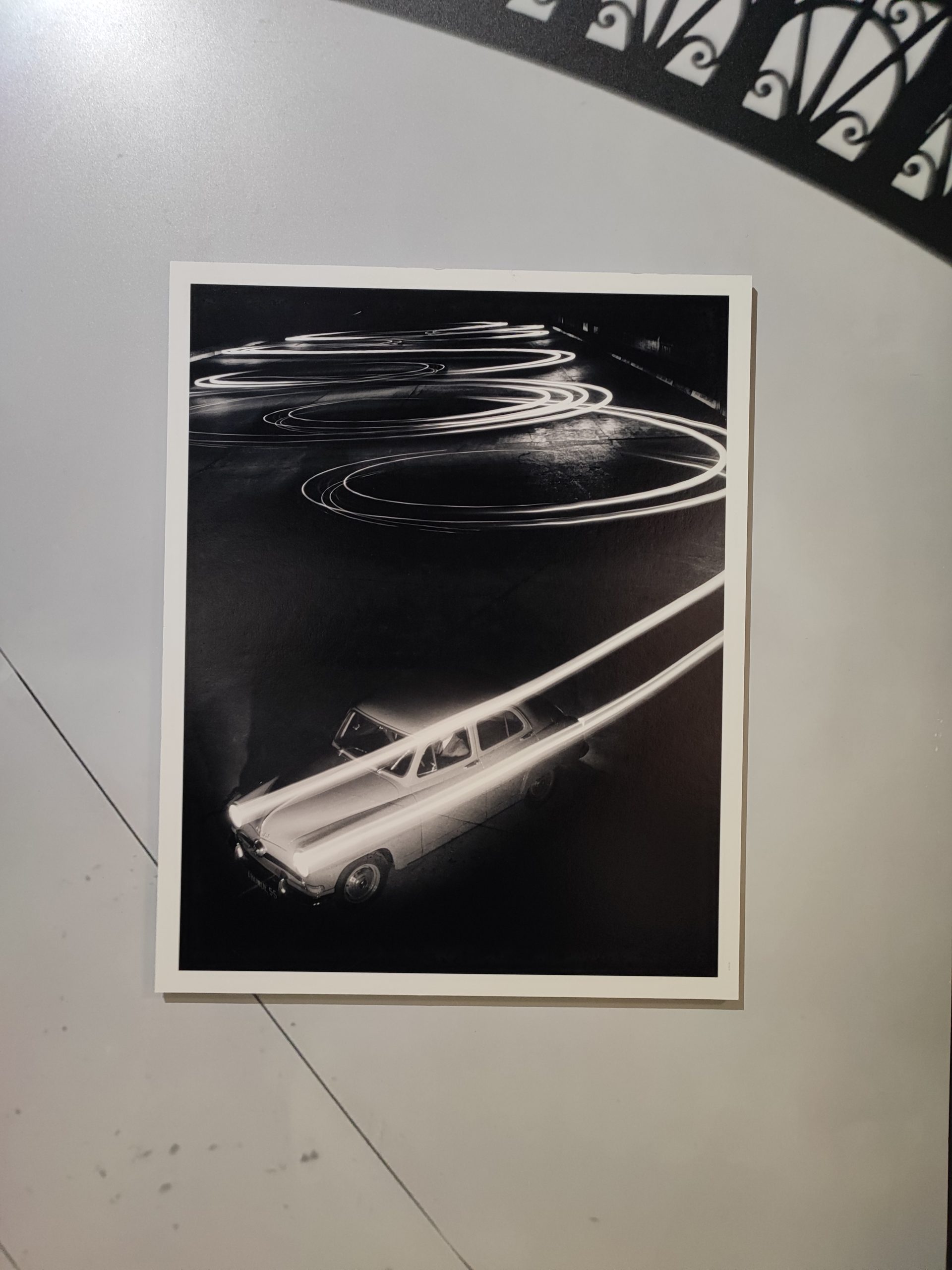

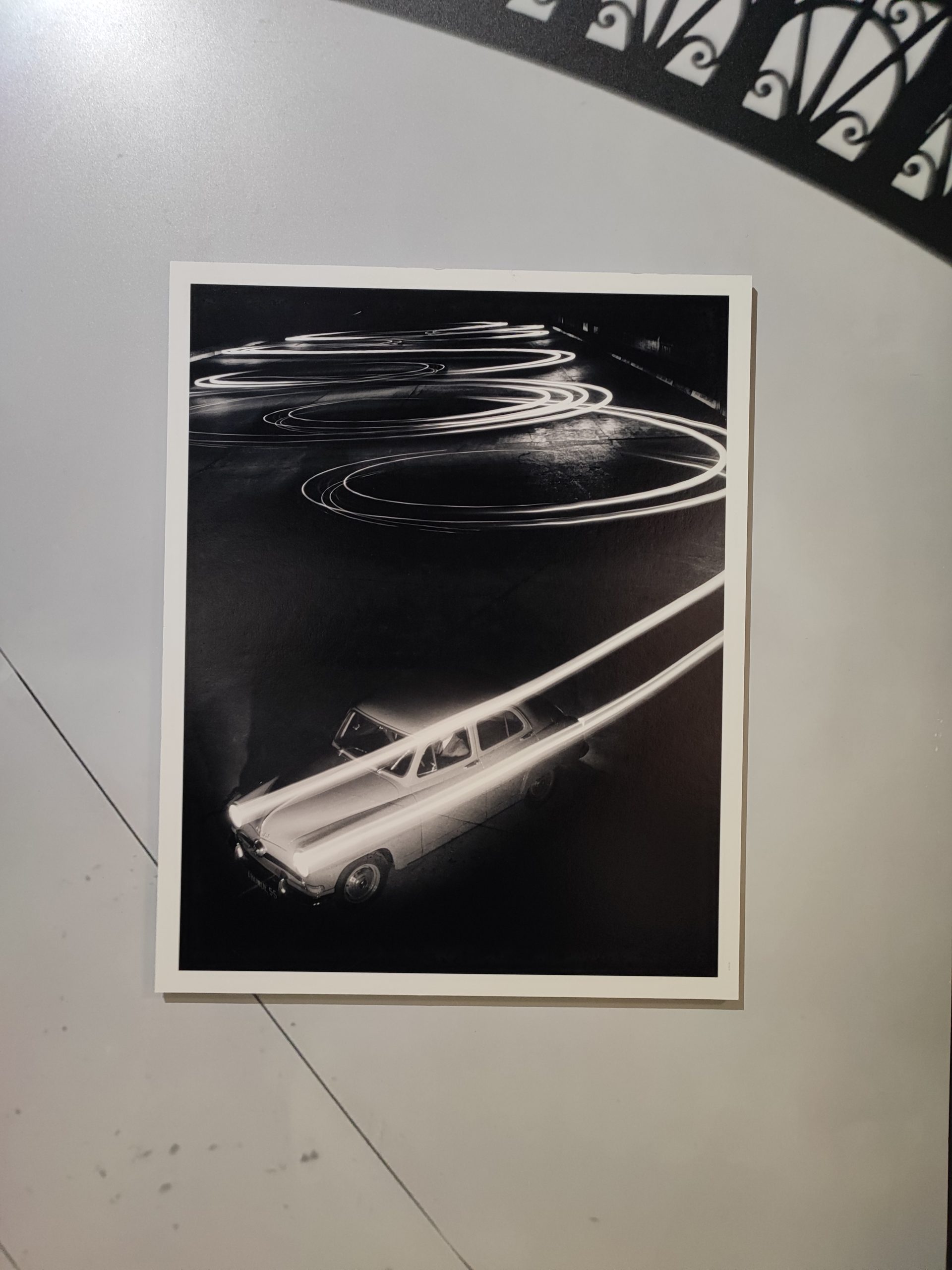

La tête sculptée de Robert Doisneau, trônant sur un corps longiligne, imprimé à échelle une, nous accompagne ensuite dans une carrière très, très riche, entre piges et publicité. Si les dîners mondains sont présentés, l’exposition insiste plus sur la signification que cela a pour la carrière de Doisneau : les documentaires Life ou Paris Match sont un moyen pour lui de vivre, tout comme le sera son activité à Citroën, bien que ces années soient plus riches créativement, du moins pour notre regard contemporain. J’ai beaucoup aimé, plus que lui si l’on en croit l’exposition, son travail chez Citroën.

Il est toujours intéressant de constater l’existence d’une très haute bourgeoisie visiblement peu atteinte par la guerre et il est toujours interpellant de comprendre comment les artistes célébrés ont mené leurs carrières. Il faut aussi admettre que la photographie vivait alors de beaux jours. Tout passait par là, et une pratique professionnelle et rapide n’était alors pas particulièrement accessible. Il faut imaginer Doisneau comme un personnage, pas seulement photographe, mais aussi quelqu’un qui parle bien, comme l’exposition nous le laisse entendre. C’est, on imagine bien, ce qui va le conduire au contact de nombreux artistes, Fernand Léger, Utrillo, De Staël, Hockney (!) et surtout un Vasarely en couleur sont celles qui m’ont le plus frappé. Mais voir Niki de Saint-Phalle (en couleur aussi) et Giacometti était également surprenant pour moi, pas au courant des fréquentations aussi exclusives de Doisneau. C’est une découverte qui apparaît avant celles des fréquentations tout aussi éclatantes d’auteurs.ices, Eluard, Guitry, Duras, Beckett et Prévert. J’ai trouvé les photographies des artistes sont généralement assez créatives, celles des autres un poil moins, plus sérieuses. C’était aussi l’occasion de découvrir des incursions dans le montage et une pratique décalée de la photographie, bien que celles-ci restent (du moins celle montrée dans l’exposition) un poil pauvre. Mais j’ai trouvé ça agréable et rafraîchissant de pouvoir voir une partie abandonnée de sa carrière, chose dont il est très rare de pouvoir profiter.

Le camarade Doisneau ?

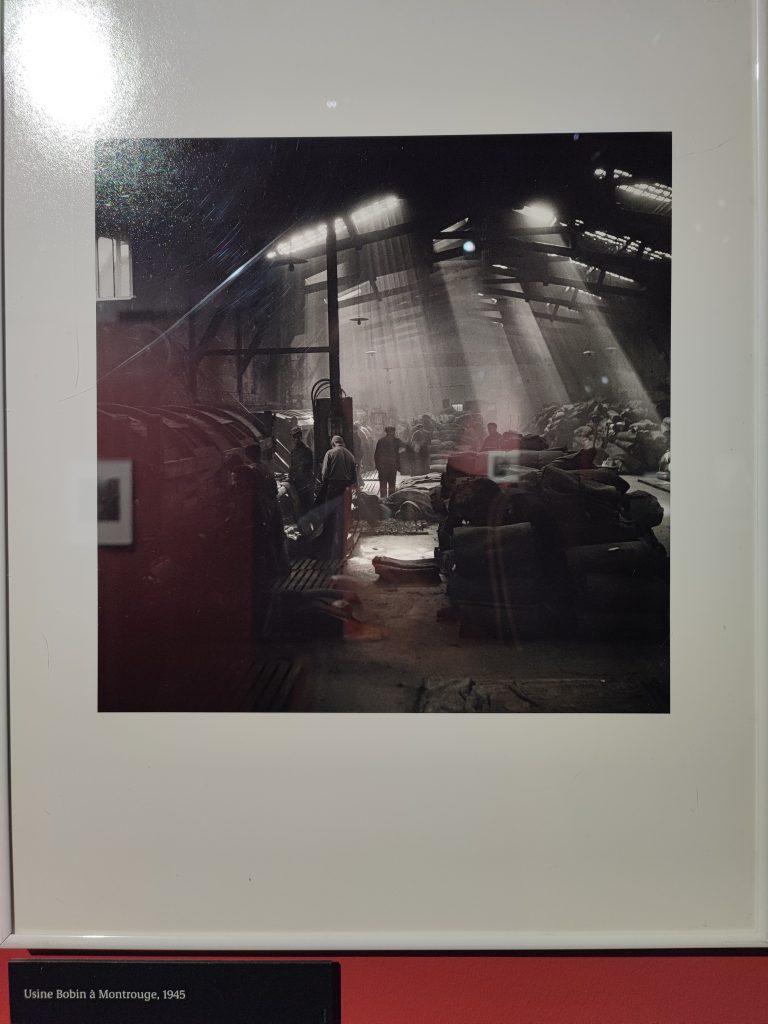

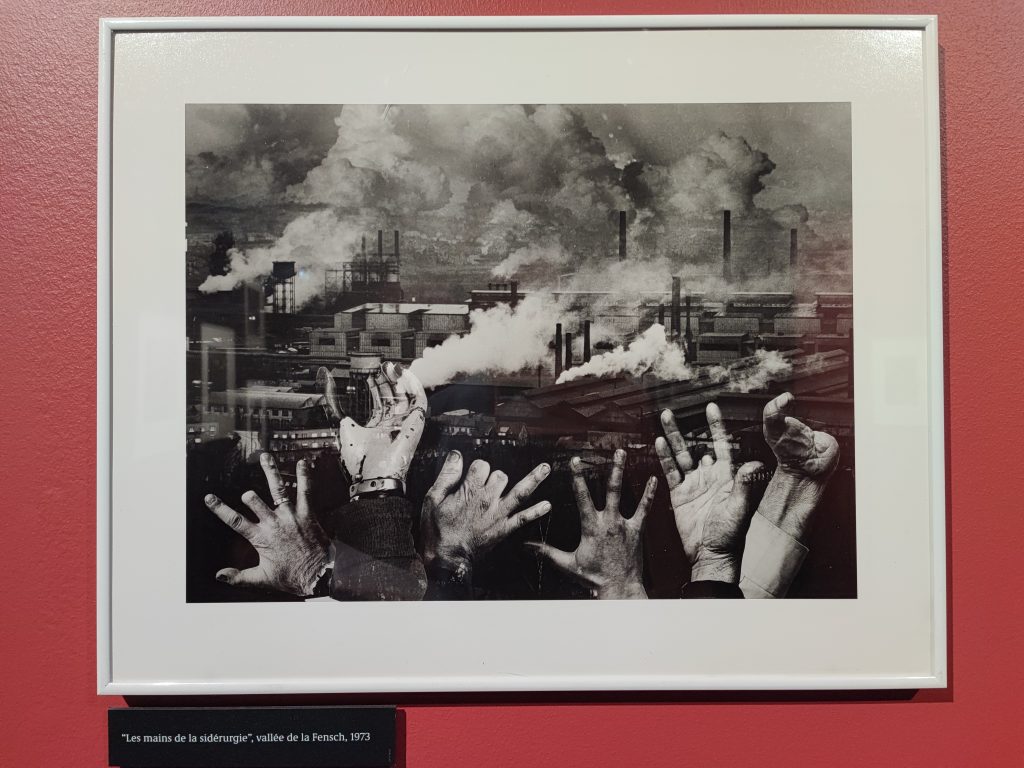

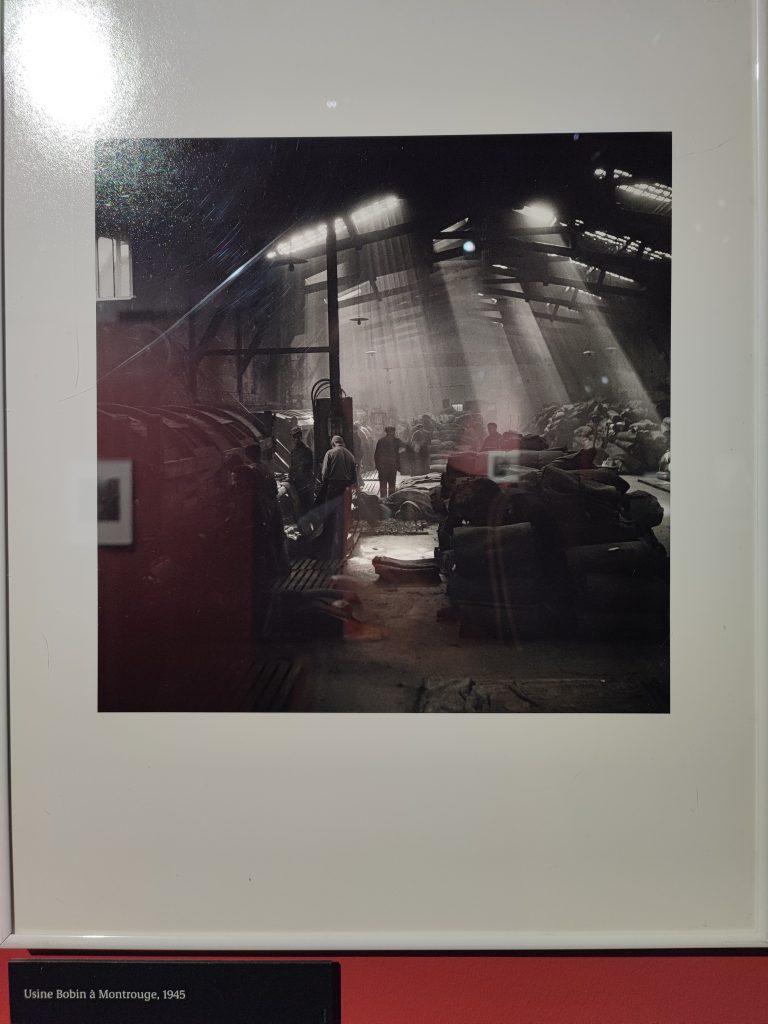

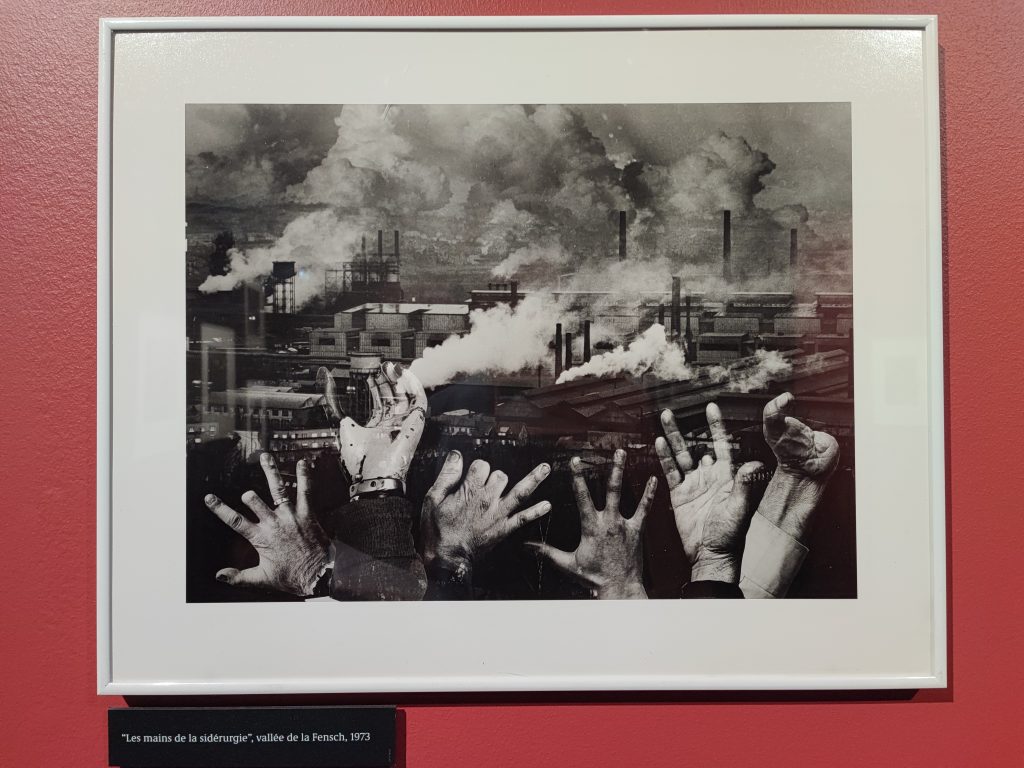

Enfin, ce qui transforme l’exposition, c’est surtout la diversité des sujets que Doisneau a traité qu’il nous est donné à voir. C’est comme ça que j’ai eu l’impression de sortir d’une certaine vision de la photographie noir et blanc, parisienne et donc « humaniste » – le musée Maillol est dans le 6ème après tout – mais plutôt de regarder un travail divers d’un photographe plutôt proche de ses sujets. C’est ainsi que l’on peut voir des photos saisissantes de travailleurs∙euses (même des animaux), et des lieux de travail. Les photos sont toujours centrées sur l’humain, et la photo d’un cheval descendu à jamais dans la mine et de l’homme qui le guide a toujours un effet : « C’était vraiment terrible » entendis-je dire par des visiteuses. C’est le genre de travail qui rappelle l’évidence de l’existence de personnes travaillant encore dans ces conditions, bien que celles-ci soient désormais satellisées dans des pays lointains. Mais il faut aussi reconnaître une beauté aux images et également, chose jusqu’ici rare, de la place pour une vision architecturale du travail.

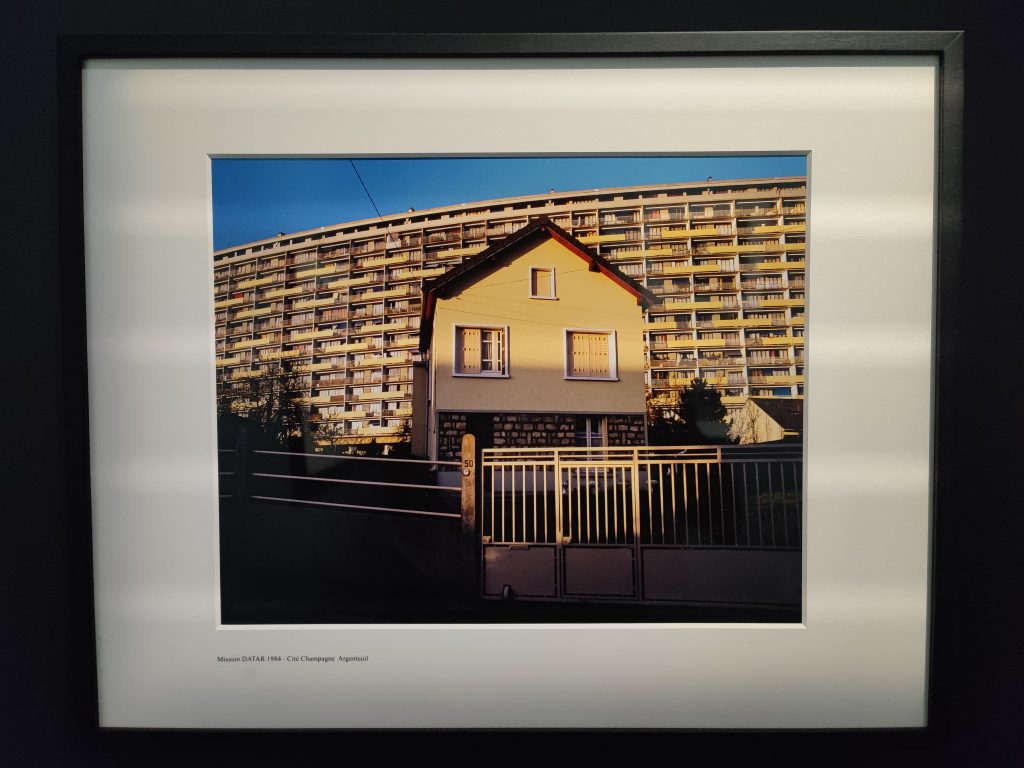

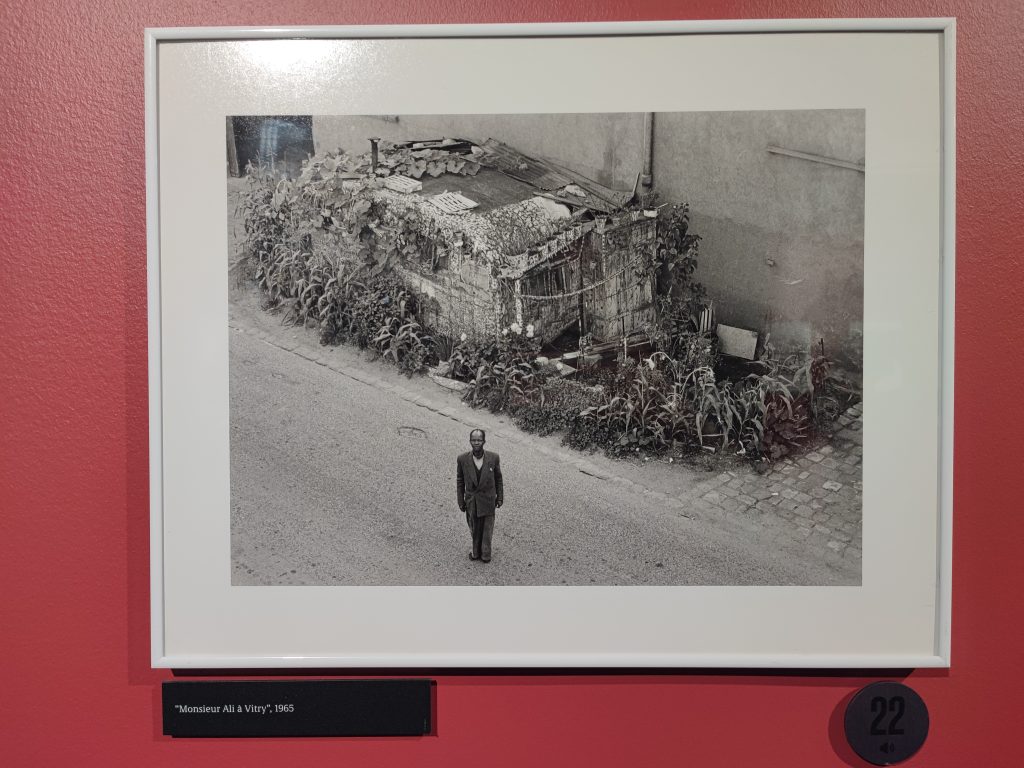

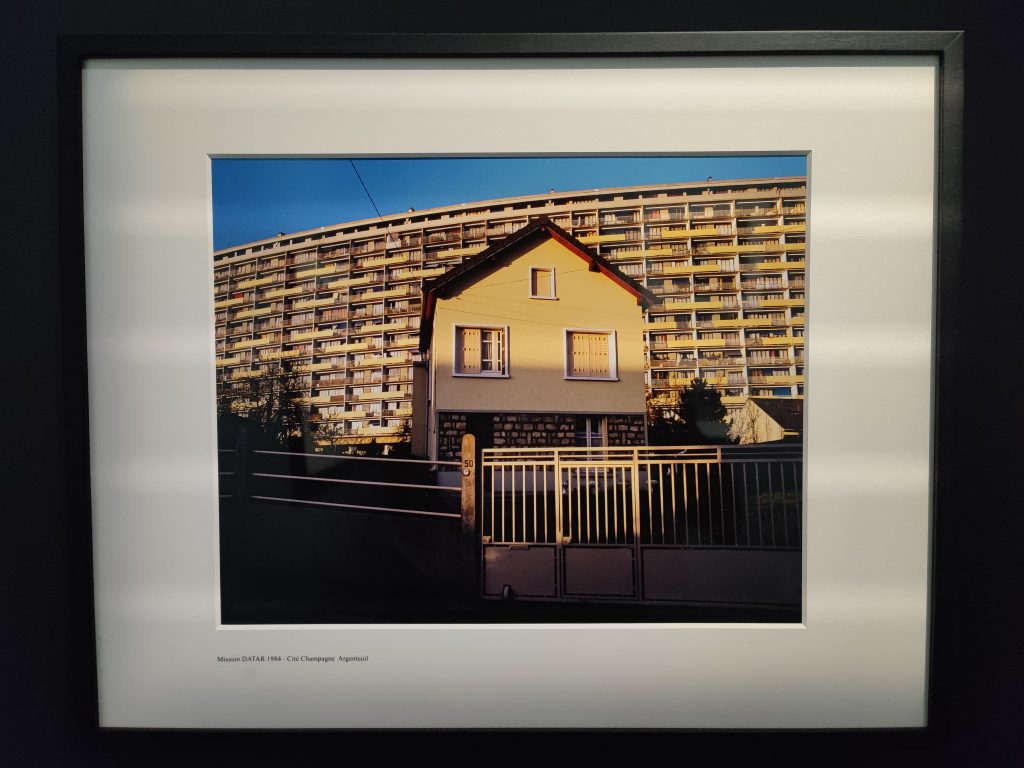

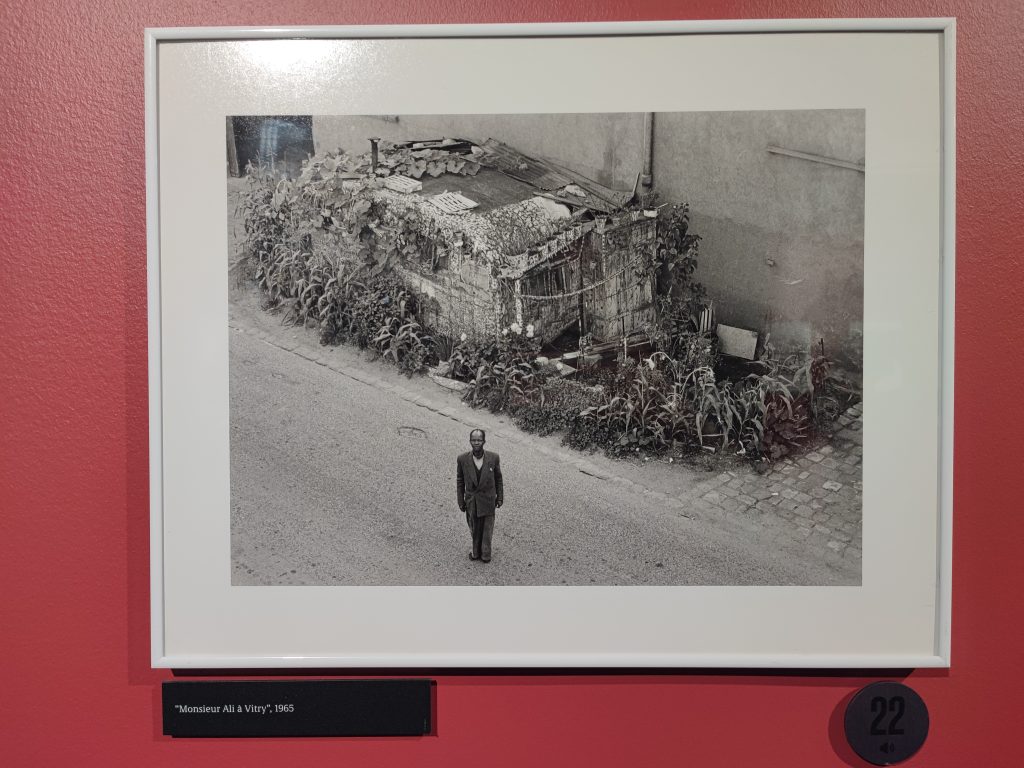

L’exposition fait également la part aux photographies de bistrots. Si le bistrot n’est pas mon lieu favori, où boire ou à photographier, il faut admettre que je ressens un charme voire une fascination pour ces lieux où l’on buvait sans cesse, d’une réalité rêvée d’un tissu social plus mixte. Quoiqu’il en soit, le sens du spectacle populaire se lit facilement dans ces photos. C’est dans les petites gens que Doisneau continue d’impressionner, en photographiant clochards et indigents, abris de fortunes à une époque qu’on sait fameuse par son mal logement. Aussi, il est des photos inoubliables, « Monsieur Ali à Vitry » en tête. Cet univers continue dans une temporalité différente, peut-être un peu tard, avec la participation de Doisneau à la DATAR, en couleur s’il vous plaît, pour finir de photographier sa France contemporaine. Il faut quand même noter une certaine pauvreté dans la sélection, pour un sujet qui m’intéresse au plus haut point. Surtout que la fatigue a déjà commencé, à ce stade de la visite, depuis quelques clichés.